来源:观复博物馆

梅花,是中国十大名花之首,与兰花、竹子、菊花一起列为“四君子”,与松、竹并称为“岁寒三友”。

梅花,在严寒中开百花之先,独天下而春。因此,梅花成为了传春报喜的吉庆象征,吉祥之物。

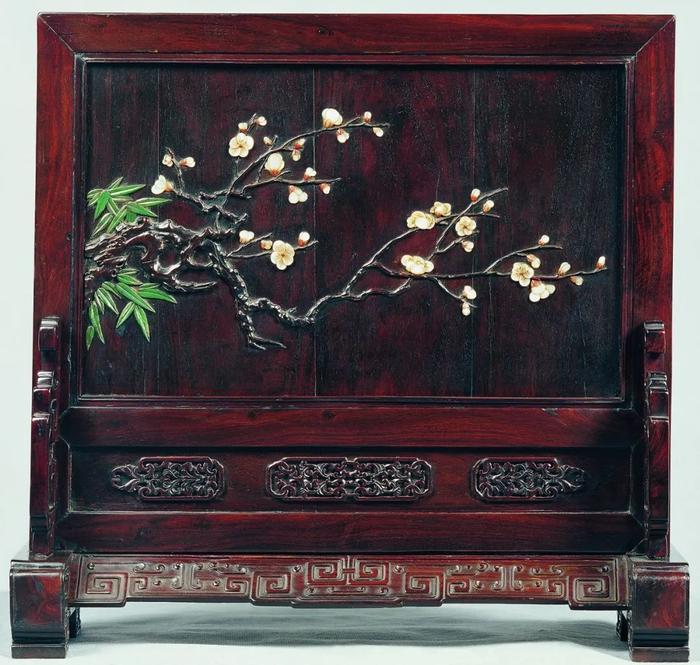

清乾隆 紫檀百宝嵌梅花纹插屏

观复博物馆藏

梅花,色白雅洁,古代文人认为它是高洁的象征,同时也兼具坚强谦虚的品格,给人以立志奋发的激励。

古人欣赏梅花,早在先秦时期就已开始。比如,《诗经》中就出现了“山有嘉卉,候栗候梅”的描述。

清康熙 素三彩喜上梅梢纹凤尾尊

观复博物馆藏

晋代清商曲辞《梅花落》有曰:“梅花落已尽,柳花随风散。叹我当春年,无人相要唤。”——感叹春光易逝。

唐代,咏梅之风更为盛行。上至帝王、名臣,下至布衣文人,都以不同的心态和审美观写下了流芳千古的咏梅佳句。

“送寒余雪尽,迎岁早梅新”

——唐·李世民

“梅蕊腊前破,梅花年后多。”

——唐·杜甫

“来日绮窗前,寒梅著花未?”

——唐·王维

……

宋代 梅花纹花口金杯

观复博物馆藏

宋代,梅花文化的发展进入兴盛时期。《全宋诗》中,梅花题材的文学作品有4700多首,《全宋词》中咏梅词1120多首。其作品之多为历朝历代之最,梅花也于此时确立了百花独尊、群芳之首的地位。

墙角数枝梅,凌寒独自开。”

——宋·王安石

闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。

——宋·陆游

“年年雪里,常插梅花醉。

挼尽梅花无好意,赢得满衣清泪。”

——宋·李清照

“百花头上开,冰雪寒中见。”

——宋·辛弃疾

……

清道光 粉彩梅花纹碗

观复博物馆藏

直到明清两代-民国,咏梅之风都是有增无减的,大量文学书画作品数不胜数。

“不求大士瓶中露,为乞孀娥槛外梅。”

——清·曹雪芹

“檐流未滴梅花冻,一种清孤不等闲。”

——清·郑板桥

……

清代 郑板桥《梅竹图》轴

故宫博物院藏

琴棋书画是文人们精神寄托和输出情感的渠道,除了用诗词文学咏梅,也会在宣纸上画梅,腊梅题材的书画名作并不罕见。

当然,人们也在琴弦上抚梅。琴曲《梅花三弄》流传千百年,经久不衰,到今天依旧是习琴者必学的曲目之一。

清康熙 铜胎画珐琅梅竹纹渣斗

观复博物馆藏

除了附庸风雅,梅也在美妆界开了花。

传说,南北朝时期宋武帝刘裕的女儿寿阳公主化了“梅妆”,那妥妥是站在当时的时尚前沿了,不知道令多少美妆博主羡慕不已。

清乾隆 紫檀满浮雕梅花纹长条桌

观复博物馆藏

《太平御览》中记载:“宋武帝女寿阳公主,人日卧于含章殿檐下,梅花落公主额上,成五出花,拂之不去。皇后留之,看得几时。经三日洗之乃落。宫女奇其异,竞效之,今梅花妆是也。”

此后,“梅花妆”也不断出现在后世文人的诗句中:

金代 青玉巧雕白梅绶带纹发簪

观复博物馆藏

“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆”

——唐·牛峤

“清晨帘幕卷轻霜,呵手试梅妆”

——宋·欧阳修

“梅妆堪点额,觉残雪、未全消”

——宋·刘应雄

……

不过据史料记载,宋武帝刘裕有十个女儿,都没有过“寿阳公主”这个封号。

观复猫·赵明明

饰

梅花 花神

刘裕称帝时,封嫡长女刘兴弟为永兴公主。宋文帝刘义隆即位时,晋封长姐为会稽郡长公主。

并且宋武帝除了把已故的发妻(刘兴弟的生母)追封为皇后之外,再也没有立过其他皇后,遂《太平御览》中所言的“皇后留之”也就不好解释了。也许,“梅妆”的由来为后人虚构或篡改错传,但它的美艳确实在。

观复猫花神系列 画中文物

明晚期 紫檀百宝嵌梅花文字椭圆形小盒

观复博物馆藏

寒冬腊月,大家看了郑板桥的书画,读了梅妆的故事,念了咏梅的诗句,听了《梅花三弄》的琴曲,或许也去楼下公园赏了盛开的梅花……那么,要不要再来观复博物馆看看梅花的文物呢?想必定会让您大饱眼福。

今后,小编将不定期更新《听曲赏文物》系列。大家有什么喜欢的琴曲都可以留言,我来帮大家找到相关器物,一起聊聊琴曲和文物背后的故事。